XIII. IL NOSTRO TEMPO E L'INTERPRETAZIONEQuesti ultimi vent'anni sono storia nostra: irrecuperabile in prospettive, e non mortificabile in elenchi imparziali. Il discorso diventa frammentario, lo storico si trasforma in spaventato testimone, nulla si chiarisce se non qualche punto fermo d'orientamento: e a questi solo ci si può affidare. Nel canto, un punto d'orientamento c'è, e vistoso: ed è come fenomeno il recupero dell'antica vocalità, al posto della semplice adesione al gusto del proprio tempo, per cercare di portare il proprio pubblico al linguaggio dell'epoca in cui l'opera fu scritta; come nome, Maria Callas. La vicenda della Callas (dal 1950) per i tecnici dell'ugola fu rivoluzionaria: partita come soprano leggero, trasfuse la tecnica della coloratura nell'arte del soprano drammatico, e nella voce scura, emozionante, lontana dalle calde pastosità della tradizione italiana, ripropose le meraviglie e le suggestioni da decenni dimenticate, quelle che la fanno paragonare a Maria Malibran, nel repertorio preverdiano, e che le fanno però anche risolvere col colore, coll'eloquenza, con il virtuosismo i passi d'ogni tempo: è un soprano drammatico d'agilità. Ma l'efficacia del suo modo di cantare, l'esempio che propose, divennero irrinunciabili per il suo travolgente, enorme, incredibile successo di popolarità, che resistette anche, malgrado il suo carattere impaziente e divistico (capace però di dolcezze e di sornione ironie), al taglio particolare che la stampa mondana e cronistica volle dare alla sua personalità, di « tigre ». Fenomeni di questo genere non possono spiegarsi, e non nel segno d'una personalità predestinata: era la Callas, e tanto bastava. Aveva anche una maestra quale l'esemplare cantante Rosa Ponselle, in certo modo sua precorritrice; una capacità innata di recitare, da greca « tragicienne » qual'era, che la faceva impossessare dei gesti, degli spazi, delle parole e delle frasi con potenza inusitata. E fu guidata da saggi direttori, da registi illuminati. Ma insomma, questa donna aggressiva, fragile, inquieta, egocentrica, significò per la prima volta dopo molti anni l'interesse di tutto il mondo anche non avvezzo ad ascoltare o ad assistere all'opera: ma non come ad esempio nel caso di Beniamino Gigli di cui era interessante per tutti sapere che cosa faceva nella vita in quanto cantava bene; per la Callas, era interessante per tutti sapere che cosa faceva della vita, in che modo rivoluzionario cantasse, quali fossero i suoi segreti, per quali motivi i tradizionalisti le si opponessero, perché le sue « prime » alla Scala fossero a lungo battaglie, perché crescesse la convinzione che dopo Maria Callas non si sarebbe più potuto cantare come prima. Le battaglie, oltre che per simpatie umane, e per tante ragioni di costume e di scostumanza, nascevano da un fatto anche espressivo nuovo, in verità: Maria Callas cercava l'espressività non nell'abbandono all'eloquenza immediata, alla grande frase, ma nei motivi interni al personaggio che si identificava con la partitura: rivelando così che le indicazioni contenute sul pentagramma, che pochi artisti rispettarono come lei, non limitavano la personalità dell'interprete, ma la scatenavano, e che alla tecnica dell'effetto sul pubblico si poteva sostituire quella della concentrazione interiore, senza danno. Ma anche qui, era opportuno essere Maria Callas. La quale alla Scala cominciò come Lady Macbeth, nell'opera verdiana, dopo una recita di Aida in cui aveva sostituito la titolare; e continuò con tale quantità di personaggi, che invase tutto il repertorio: indimenticabile Medea nella musica di Cherubini, (prima diretta da Leonard Bernstein, 1953; poi da Thomas Schippers, 1962), Lucia di Lammermoor (diretta da Herbert von Karajan, 1954), Fiorilla nel Turco in Italia (diretta da Gianandrea Gavazzeni nel 1955), Violetta nella Traviata (diretta da Carlo Maria Giulini nel 1955), e in tante altre parti, dall'Amelia del Ballo in maschera ad Amina nella Sonnambula (diretta da Antonino Votto, 1959); e così via, fino alla Rosina del Barbiere di Siviglia. Fu un'epoca: e durò una decina d'anni, fino al 1962. Ma si vide da allora che l'angelica lievità e la potente larghezza passionale del canto di Renata Tebaldi (dal 1946) erano un'arte irreprensibile, meravigliosa, ma d'un tempo al tramonto; e così che erano presenze importanti, anche, ma come ormai a lato della storia nuova, una Magda Olivero (dal 1939), una Antonietta Stella (dal 1954), una Clara Petrella (dal 1948), benché si ammirasse di queste artiste la musicalità dell'una, la sorprendente eguaglianza del registro nell'altra, e dell'ultima la mordente dizione che la fece interprete dell'opera contemporanea più legata alla declamazione della parola. Le nuove grandi cantanti, ognuna secondo il suo gusto e secondo la propria voce, ed il proprio talento, mossero subito in direzione assai diversa dalle semplificazioni generiche istintive, dall'alone verista, e cercarono un'esattezza stilistica nuova. Normalmente, furono straniere: segno anche questo interessante, perché se nel dopoguerra la scuola di canto italiana aveva dovuto segnare il passo e per alcune zone di repertorio era naturale il ricorso alla bravura intelligente di una Sena Jurinac (dal 1949) per Mozart o per Beethoven o alla travolgente potenza musicalissima di una Birgit Nilsson (dal 1960) per il repertorio wagneriano, erede della grande Kirsten Flagstadt (dal 1947), e per la Turandot di Puccini erede e rinnovatrice nell'assolutezza bianca e cristallina delle appassionate cantanti drammatiche del verismo, appariva ora evidente che le primedonne venute dall'estero si impossessavano proprio del repertorio più nettamente italiano e con una pertinente interpretazione, una precisa vocalità. E così, la stupenda voce australiana, Joan Sutherland (dal 1961) riuscì ad avere grande successo riproponendo la Lucia donizettiana nello stesso allestimento che aveva visto trionfare Maria Callas, grazie ad una ricca e intonatissima perfezione tecnica; e a orientarsi nel canto in quella zona che presto avrebbe avuto altre seguaci fuori Europa, tesa al recupero del gusto delle fioriture, tipico della civiltà barocca: gusto che ebbe la sua fastosa e affascinante celebrazione, alla Scala, con un Assedio di Corinto di Rossini (diretto da Thomas Schippers, 1970) in cui rivaleggiavano in bravura negli abbellimenti e nell'eleganza dell'espressione, il soprano americano Beverly Sills e il mezzosoprano americano Marylin Horne. Anche nell'ambito della rigorosa impostazione stilistica, però, esistono soluzioni e indirizzi differenti, anzi opposti: e così la violenta personalità del soprano turco Leyla Gencer (dal 1957) accentua la temperatura espressiva stabilendo un rapporto fulmineo dello stile vocale con la parola, con la frase, con il peso dell'orchestra, e si impegna a trasformare in un fatto di teatro anche frasi genialmente riscattate dalla loro apparenza trascurabile, immergendole di forza nel dramma, e non solo nel repertorio romantico, ma anche in quello che muove verso il romanticismo: come nell' Alceste di Gluck (diretta da Gavazzeni, 1972) dove un brevissimo recitativo aveva lo stesso impegno e la stessa intensità rivelatrice d'una lunga aria. Queste nuove lezioni sono state colte da un'altra grande cantante, spagnola, Montserrat Caballé (dal 1970): la sua Norma (diretta da Gavazzeni, 1973), così lirica, così immobile, così tutta riassunta nell'interna linea tragica del canto, mai neanche lontanamente metallico e mai neppure fiammeggiante, ma sempre come assorto in un'ombra di mistero, si ricollega direttamente alla sensibilità belliniana originaria, e insieme sembra rispondere alle attese del nostro tempo che interroga il melodramma di sempre. Le cantanti italiane più famose, invece, hanno condotto una loro più lenta ma affascinante operazione: Renata Scotto (dal 1953), soprano lirico, incantevole nella dolcezza espansa delle frasi, delle parole (memorabile la sua entrata nel Faust di Gounod, diretto da Gavazzeni, nel 1962), cerca una sua presenza drammatica nelle parti che richiederebbero tradizionalmente più robusto corpo di voce, puntando sul potere emotivo del suo fraseggio; mentre Mirella Freni (dal 1962), partita come soprano liricoleggero, ha avuto la possibilità di esprimere la sua vocalità e la sua bellezza lirica del canto in parti normal mente affidate a soprani drammatici non con un adattamento dei suoi mezzi, quanto con una coraggiosa e differente interpretazione. Il caso di Mirella Freni è però tutto particolare: cantante mozartiana, attenta alle lezioni stilistiche d'una Irmgard Seefried (dal 1948) come d'una Hilde Gueden (dal 1948), ma voce emiliana, di caldo timbro sempre più intenso anche nel centro, ha un contatto col pubblico d'una affettuosa e particolare immedesimazione: antidiva, ragazza semplice, nel suo volto che Rodolfo Celletti dice « da primadonna buffa », piccolina e bionda, porta nel palcoscenico una specie di nostra nostalgia, di nostro riconoscerci in lei con semplicità: nella miracolosa bellezza del suo canto.

Una analoga vicenda, oltre a quella clamorosa dei soprani, ha avuto il canto in tutti gli altri ruoli: sensibilmente nel mezzosoprano, dove di colpo è apparsa appartenere all'ieri la generosa efficacia drammatica di stampo verista di un'Adriana Lazzarini (dal 1958) o di una Fedora Barbieri (dal 1926), sempre inimitabile Quikly nel Falstaff, comunque: grazie all'arte accuratamente inappuntabile nello stile via via pertinente ad ogni partitura della inimitabile Giulietta Simionato (dal 1937), anch'essa partita dalle parti mozartiane e rossiniane in preminenza, e poi approdata a tutto il repertorio, portando ad esempio a una Cenerentola di Rossini un'arguzia tenera ed incantata, nitidissima, e ad una Santuzza mascagnana il senso fatale e raccolto di chi senza forzature può esprimere, con ombre e luci, il suo destino. Sulla sua scia, Fiorenza Cossotto (dal 1957) ha piegato la sua forte e splendida voce, ora brunita, ora cristallina, alle esigenze dello stile e dell'ordine interiore, legando il suo nome già a molte parti, a cominciare dall'acclamatissima Amneris del quart'atto di Aida. E, fra le ospiti più indimenticabili, Christa Ludwig (dal 1960) ha portato una testimonianza di civiltà e di classe in un Cavaliere della Rosa di Strauss diretto da Karl Boehm (1961), che radunava anche Annalisa Rothenberg e la grande soprano Elisabeth Schwarzkopf (dal 1948), la cui ripetuta presenza alla Scala è stata sempre, nelle sue inflessioni di voce, nella sua grazia musicale, nei suoi gesti, l'esempio ed il riferimento d'un modo di intendere il teatro musicale, nell'alta tradizione viennese, di meravigliosa classicità. Ma non si è staccata dalla tradizionale purezza classica, nemmeno la stupenda attrice e donna e cantante Shyrley Verrett (dal 1969), che al fremito della sua natura di donna di colore e alla trascinante sensibilità di musicista ha dato una ispirazione vocale e un'intensità tutta sua, sia nella voluttà sottile del Sansone e Dalila, come nei repentini e motivati trapassi psicologici di Eboli nel Don Carlos verdiano. Meno clamoroso è stato invece il mutamento del gusto vocale nei tenori: a pochi mesi di distanza dal congedo di Beniamino Gigli, debuttava in una memorabile Manon Giuseppe Di Stefano (dal 1947); dal 1945 era già alla Scala anche Mario Del Monaco (dal 1945). Questi due personaggi erano cantanti di grande autorità e capaci di strappare entusiasmi e commozioni: Del Monaco per la forte, nitida, violenta ed impetuosa partecipazione vocale, con stentorea sicurezza; Di Stefano per l'istintiva e prepotente, appassionata, emozionante ed incantevole maniera di render tutto canto, con la stessa nativa disinvoltura con cui prima e anche dopo aveva cantato canzoni d'ogni genere. La forza di Del Monaco, la dizione e l'affascinante maniera di porgere le frasi di Di Stefano, sul piano dello stile, non portavano il canto avanti, ma anzi perpetuavano la risorta presenza del canto « all'italiana », aperto e chiaro. Una decina d'anni dopo, entrava nel piccolo gruppo dei grandi tenori anche Franco Corelli (dal 1954); ed anche con lui non si faceva un cammino di scuola e di rinnovamento: ma la sua voce, d'una ricchezza potente e piena, con il colore scuro, con la fonda e misteriosa malinconia, così rispondente alla sua figura fisica alta e magra e dal volto romantico, era più predisposta naturalmente ad acquisirla; e lo studio poco a poco lo portò a trovare una fedeltà alla partitura, almeno nei segni espressivi, se non nell'impianto vocale che presupponevano li eseguisse, assai rilevante. Questa fase di passaggio (e tutte lo sono) si combinava assai bene, a suo modo, con la rivoluzione che andava compiendo Maria Callas: perché accanto al nuovo mito della primadonna alla maniera romantica, questi nuovi interpreti incarnavano il mito del tenore di sempre; e proprio a fianco della Callas l'intuito di Di Stefano lo portò a un memorabile Ballo in Maschera (1957), con una compagnia strepitosa al meglio delle sue possibilità: Callas, Di Stefano, Simionato, Bastianini, Ratti, diretti da Gavazzeni, mentre duettando colla Simionato, Franco Corelli ebbe con lei uno dei più lunghi applausi del dopoguerra negli Ugonotti di Meyerbeer, in un'altra edizione strabiliante (Corelli, Cossotto, Ganzarolli, Ghiaurov, Maionica, Simionato, Sutherland, Tozzi, direttore Gavazzeni, regia Enriquez, scene e costumi Nicola Benois). Intanto, mentre Ferruccio Tagliavini terminava la sua carriera felice di tenore di grazia (dal 1942 al 1953), cominciava ad imporsi la voce bella e pura, la parola nitidamente detta, del tenore liricodrammatico Gianni Raimondi (dal 1956), destinata a lunga presenza. Da qualche anno, però, accanto a questi campioni tenorili, due artisti dalla mirabile voce hanno operato uno spostamento del gusto verso una logica interpretativa più sottilmente differenziata: con spontaneità nativa Placido Domingo (dal 1970), con forza tragica che si manifesta anche nel potere emozionale del suono e della parola Jon Vickers (dal 1960), attore di gran presa oltre che cantante, che in Wagner porta su un piano intimistico la lettura più espansa e più abbandonata alle fasce orchestrali e alla loro attrazione a cui ci avevano abituati i grandi interpreti wagneriani, dei quali anche alla Scala s'era potuto ascoltare il classico Wolfgang Windgassen (dal 1952), mentre nell'opera italiana sottolinea nel colore e nel fraseggio con attenta introspezione la psicologia dei personaggi. Invece il recupero del gusto della precisione stilistica è stato operato meglio nella zona dei tenori leggeri, ormai distinti completamente, o quasi, dai tenori « lirici » e « drammatici »: e anche se un tenore lirico come Luciano Pavarotti ha ottenuto i suoi più lusinghieri successi alla Scala finora nelle parti da tenore leggero o liricoleggero (La figlia del Reggimento e L'elisir d'amore di Donizetti), grazie alla sua voce ammaliante, la tradizione dei tenori leggeri ha fatto parte a sè, alla Scala, con l'estro tenero e spiritoso di Cesare Valletti (dal 1950), la penetrante grazia di Nicola Monti (dal 1951) e con Luigi Alva.

Questo senso nuovo del canto e dello stile non ha vero riscontro nelle voci più basse, anche perché minori sono state le differenze stilistiche nel corso degli anni, e mi nori anche le differenze interpretative. Nella leggenda della Scala sono entrati due baritoni così diversi come Tito Gobbi (dal 1941) ed Ettore Bastianini (dal 1948 al 1960): il primo, artista nato nell'ambito d'una civiltà dove l'opera (« la lirica », si chiamava soprattutto: come se il suo solo senso fosse nel cantare) era popolarmente un fatto di costume, attore cinematografico, portatore d'una mentalità ancora legata al teatro artigianale glorioso dove l'attore va cercando nei dettagli (fino al trucco) i segreti dei personaggi da interpretare, e dotato d'una voce di mezzi limitati, da cui seppe trarre, come disse Giacomo Lauri Volpi52, « impensate sonorità e risoluzioni temerarie, ma conquistatrici »; il secondo, composto e nobilissimo negli atteggiamenti, dalla voce scura, fonda, intonatissima e mirabilmente piena, che quasi con la sola sua bellezza sapeva nel Ballo in Maschera fare vibrare la potenza della vendetta e del rimpianto, e nella Favorita di Donizetti far sentire la solare meraviglia dei Giardini dell'Alcazar e la malinconia segreta dell'amore per Leonora. Entrano nella leggenda anche i bassi Boris Christoff (dal 1947), grande interprete così regalmente incisivo, e Nicola Rossi Lemeni (dal 1947), anch'egli straordinario nel Boris o nel Filippo II del Don Carlos, ma soprattutto indimenticabilmente creatore di certi personaggi dove le doti d'attore e dicitore furono espresse con potenza: Kaspar nel Freischütz, ad esempio, o soprattutto Tommaso Beckett in Assassinio nella Cattedrale di Pizzetti. Cogli anni Sessanta, s'è venuto manifestando un fenomeno come d'alleggerimento vocale nelle voci gravi: le voci raggiungono meno agevolmente le profondità sviluppano più compiutamente il registro superiore, più agili che pastose. È una caratteristica che ricorre anche nei mezzosoprano, più vicini al soprano che al contralto; e che anche in cantanti dalla vocalità autorevole ha un certo riscontro. Per esempio, il baritono Gian Giacomo Guelfi (dal 1952), che in Macbeth dimostrò di avere anche un senso critico sorvegliato quando volesse, ma che resta soprattutto il tonante Compar Alfio di Cavalleria Rusticana, ha un corpo di voce quale è difficile riscontrare nei baritoni più giovani, compreso il più famoso dell'ultima generazione, Piero Cappuccilli (dal 1968), che è uno scattante interprete verdiano, in grado di toccare anche vertici di maturità scenica e psicologica altissimi, come in Simone Boccanegra. Anche nei bassi, Cesare Siepi (dal 1946), a parte la distinzione elegante nel porgere, aveva la qualità d'una stupenda serie di note da basso profondo e scuro; e Giulio Neri (dal 1941 al 1948) una massa di suono omogenea; oggi anche il grandissimo Nicolai Ghiaurov è più a suo agio nel centro e nel regi stro superiore, anche se questo non gli impedisce di interpretare qualunque parte con uno splendore ed una potenza vocale forse inarrivabili, una presenza fisica e attorale impressionante, e la rara capacità di risolvere tutta l'intensità del personaggio senza uscire dalla tornita precisione della linea di canto; mentre l'eccellente Ruggero Raimondi (dal 1971), pur mettendosi in luce nelle parti verdiane, è praticamente un basso baritonale, qualità che sfrutta con agile e moderna disponibilità interpretativa. Nel comico, bassi e baritoni sono invece abbastanza riuniti ancora nella categoria del « basso buffo »; e anche se a livello di partecipazione al di fuori della cerchia dei caratteristi è chiaro che Fernando Corena (dal 1949) è un eccellente basso comico e Renato Capecchi (dal 1950) un estroso e felicissimo baritono, a livello delle parti dove la voce deve fare supporto a una specie di recitazione sul filo del cantato ci sono gli specialisti del buffo, glorioso come Carlo Badioli (dal 1946) o Melchiorre Luise (dal 1938); anche se adesso la nuova temperie critica mira a far ritrovare e reinserire le arie più impegnative a suo tempo tagliate, come la tipica aria di Don Bartolo nel Barbiere di Siviglia, il che richiede una forte personalità vocale e mezzi efficaci. Ma c'è anche chi supera la distinzione fra buffo e serio: come accade ad una tra le facce e le voci più simpatiche della Scala, eccellente con la sua « nonchalance » scenica e la sua forte espressività sulla parola tanto come Dottor Malatesta nel Don Pasquale di Donizetti, che ad esempio come Console nella Madama Butterfly, Rolando Panerai (dal 1952).

Sono fatti, questi, che conferiscono anch'essi una fisionomia diversa alla Scala nel tempo. E il discorso per orientare non si proporziona ai meriti, alle memorie, alla stima: altrimenti ben altro posto avrebbero, ad esempio, che questo cenno fuggevole, la grazia e la figura di Rosanna Carteri (dal 1951), la carica e la statura di Mario Petri (dal 1958), la perfetta emissione ed il controllo stilistico dell'eccellente tenore Carlo Bergonzi (dal 1953), la bravura nitidissima di comprimari quale Piero De Palma (dal 1958), e di tanti altri. Ma la vicenda più decisiva, più originale e clamorosa, fu la lunga e rivoluzionaria parabola della regia; o meglio del nuovo modo d'intendere lo spettacolo; perché tutta la concezione dell'opera si sposta radicalmente negli ultimi vent'anni, con una rivoluzione talmente consistente e continua da avere ormai messo la Scala sulla strada d'una perpetua crisi, cioè d'una ricerca continua ed assillante di se stessa nel mutevole rapporto con la realtà dove tutto si trasforma: così, in luogo delle belle certezze dello spettacolo confortante, c'è il continuo interrogare la realtà, anche e soprattutto nella coerenza, nella logica, nella bellezza dello spettacolo.

La regia dunque: aveva questo nome già ai tempi di Giovacchino Forzano; e già da sempre c'era stato chi si occupava degli spettacoli d'opera, curando ogni aspetto della messinscena. Ma alla metà dell'Ottocento, abbiamo visto alla Scala quale fosse la logica dello spettacolo: un gioco abborracciato d'entrate ed uscite, e più per convenzione che per motivi interni all'azione. Una « Parodia melodrammatica » di Antonio Ghislanzoni, il librettista di Aida, stampata nel 1869 nella raccolta dei suoi Scritti Piacevoli, divertente pamphlet anticlericale intito lato La festa dello Statuto, ovvero I misteri di un Te Deum, offre in didascalia per ischerzo la realizzazione scenica che già immagina, secondo il criterio di spettacolo:

Don Pertusio

Ebbene! Io cedo... A voi questo biglietto!

Le mie lettere in cambio or mi rendete!...

Sandrino

Io darvele prometto

Quando avrete cantato...

Vi attendo della chiesa in sul sagrato.

(Sandrino consegna il foglio a Mascherpa, il quale parte rapidamente per portarlo al Sindaco. Sandrino fa alcuni passi per uscire, ma poi si sovviene di Ninetta, e ritorna per condurla seco. Gli attori cercheranno di prolungare la scena per dar tempo a Mascherpa di consegnare il biglietto al Sindaco, e a questi di comunicare la notizia del Te Deum a tutta la popolazione. Per dare maggior verisimiglianza alla situazione, Sandrino e Ninetta potrebbero ballare un passo a due, esprimendo di tal modo il loro giubilo interno. Don Pertusio profitterebbe di tale incidente, per riprendere il breviario e recitare l'uffizio). Tutte le testimonianze concordano sul fatto che alla fine dell'Ottocento, salvo qualche spettacolo furiosamente ottenuto e genialmente preparato da Verdi e salvo pochi altri casi, la coerenza scenica lasciava molto a desiderare. Si capisce dunque che il problema più urgente, mentre la sensibilità allo spettacolo rinasceva vivamente, nella società che tentava di riordinarsi, fuori dalle emergenze della vita tumultuosa del secolo risorgimentale, rispetto alla scena, fosse quello di trovare un rapporto sicuro fra musica ed azione, musica e gesto, musica e spazio, nell'opera. E che questo rapporto fosse e rimanesse fissato in modo immediato. Il verismo musicale, per le cui idee la partitura non doveva teoricamente suscitare azioni, ma riprodurle, finisce non soltanto per fissare una scelta precisa di ambienti e movimenti e gesti, ma per concepire la stessa partitura in funzione dei movimenti e degli spazi preordinati. Scrivendo per la Scala Madama Butterfly, per esempio, Puccini, caratterizza musicalmente la protagonista mentre chiede le vesti all'ancella Suzuki nell'attesa della notte nuziale, così che i richiami tematici abbiano senso legati a quei gesti e non ad altri; e mentre le riceve, mentre si cambia, mentre con civetteria si guarda nello specchio ravviandosi i capelli; fino quando scende la tenerezza purificante della notte che ammalia Pinkerton (Notte completa: cielo purissimo e stellato), e l'andante sostenuto dell'orchestra accompagna il movimento di Butterfly (avvicinandosi lentamente a Pinkerton seduto sulla panca del giardino) tanto che ella attenderà per cantare d'essergli vicino (si inginocchia ai piedi di Pinkerton e lo guarda con tenerezza, quasi supplichevole), e allora solamente pronuncerà piano: « Vogliatemi bene, un bene piccolino, un bene da bambino quale a me si conviene... ». Tutta l'azione del secondo atto di Madame Sans-Gêne di Giordano, per portare un altro esempio, è strettamente vincolata a questo rapporto: se i movimenti in scena non vengono eseguiti, la musica diventa descrittiva e con tono d'accompagnamento a qualcosa che non si verifica, cioè non ha più senso. Lo stesso ordine nel rapporto fissato tra azione e partitura c'è fra spazio e partitura, scenografia e partitura. La scena del Tabarro di Puccini è descritta minuziosamente, e contiene tanto la precisa epidermica sensazione che accompagna l'ascolto dell'opera, quanto gli ingredienti per svolgere l'azione e perché le distanze, le conversazioni, le solitudini abbiano la loro composizione precisa:

Un angolo della Senna, dove è ancorato il barcone di Michele. La barca occupa quasi tutto il primo piano della scena ed è congiunta al molo con una passerella.

La Senna si va perdendo lontana. Nel fondo il profilo della vecchia Parigi e principalmente la mole maestosa di Notre-Dame staccano sul cielo di un rosso meraviglioso.

Sempre nel fondo, a destra, sono i caseggiati che fiancheggiano il lungo-Senna e in primo piano alti platani lussureggianti.

Il barcone ha tutto il carattere delle consuete imbarcazioni da trasporti che navigano la Senna. Il timone campeggia in alto dalla cabina. E la cabina è tutta linda e ben dipinta con le sue finestrette verdi, il fumaiolo e il tetto piano, a mo' d'altare, sul quale sono alcuni vasi di geranii. Su una corda sono distesi i panni ad asciugare. Sulla porta della cabina, la gabbia dei canarini. E' il tramonto.

Nel dopoguerra, alla Scala, pareva che il problema importante fosse dare a tutta l'opera la stessa credibilità scenica che aveva di fatto l'opera verista; e di nobilitare in certo senso il gioco chiamando esperti di recitazione a guidare i cantanti. Nobilitare era un'operazione già tentata con successo al Maggio Musicale Fiorentino degli anni subito precedenti la guerra, quando il direttore ar- tistico Francesco Siciliani chiamò a dipingere i fondali i grandi pittori italiani del momento, da De Chirico, a Sironi, a Casorati. E la stessa Scala aveva già raccolto, prima del 1943, il contributo come scenografi di pittori di rango quali Casorati, De Chirico, Vellani Marchi, Cascella, Carpi, Marussig, Prampolini, Neher, Kautsky, con risultati di diversa bellezza e di diversa suggestione. Sembrò insomma un fatto di stile e di costume soprattutto; e all'arrivo, prima, di Giorgio Strehler (dal 1947) con una regia di Traviata (scene di Gianni Ratto) e poi con altre tra cui L'angelo di fuoco di Prokofiev, poi, di Luchino Visconti (dal 1954) con La vestale di Spontini (scene e costumi di Piero Zuffi; protagonista Maria Callas, esordio di Franco Corelli, fra gli altri interpreti Ebe Stignani e Nicola Rossi Lemeni; direttore Antonino Votto; esordio di Norberto Mola come maestro del coro, al posto di Vittore Veneziani), la questione non sembrò allontanarsi molto da quei termini. Anzi, per molti anni, a leggere le recensioni, pare che la sostanza del problema rimanesse astratta e limitata: può la regia sconvolgere le sacre tradizioni dell'opera lirica? può farci credere che finora ci fossimo sbagliati? può disturbare il cantante costringendolo a pensare movimenti e gesti scenici quando il compito è precipuamente il canto? può « distrarci dalla musica? » (e i tradizionalisti per ripicca lodavano come tradizione che « non disturbava » le parate di bandiere e di stendardi, le sfilate di comparse e coristi, le uscite precipitose di gente con alabarde o senza, l'assenza di logica che distingueva i gesti dei cantanti in una congerie di avvenimenti rozzamente imbastiti da qualche vecchio mettinscena, o elegantemente disposti in graziosa armonia coreografica da Margherita Wallmann). Ma la realtà dell'innovazione era ben altra. Lo si poté vedere, chi volesse, nell'avvenimento più clamoroso, una regia de La Traviata di Visconti dove, complice la stupefacente eleganza pittorica delle scene e dei costumi di Lila De Nobili, l'azione era trasportata dall'epoca originaria al tardo Ottocento, cioè chiusa in una cifra decadente. Con quell'operazione, che ebbe al centro delle polemiche anche la recitazione di Maria Callas, tutta sul comportamento psicologicamente attendibile e teatralmente evidente del suo personaggio a costo di rompere le convenzioni passivamente tramandate dell'iconografia di Violetta tisica florida proiettata in proscenio, Visconti mostrava di cercare non « il » corrispettivo scenico della musica di Verdi, ma « un » corrispettivo; non cercava cioè l'immagine definita e sola possibile della Traviata, ma un modo di viverla; e l'apparizione del mondo decadente non mirava a far credere che quella fosse la soluzione più adatta per Verdi, bensì per capire, attraverso quelle immagini e quelle presenze, il senso di quella società entro cui la musica cerca il suo spazio e i personaggi, chiudendosi in se stessi o smarrendosi nel facile ampio dilatarsi di bellezze effimere, giocano il loro destino. Questo spettacolo rappresentava dunque un fatto clamoroso di rottura: e se poteva scandalizzare che l'attenzione fosse stata spostata verso il regista trascurando il direttore d'orchestra, che era uno dei più prestigiosi, colti e interessanti, Carlo Maria Giulini (dal 1951), ciò non toglieva che in realtà la regia non sopravanzasse la musica: solamente, il fatto inventivo era dispiegato in modo più imprevedibile sul palcoscenico che nell'orchestra, e i cantanti, in palcoscenico, soprattutto la protagonista, erano soccorsi dall'allestimento, anziché lasciati in balia di se stessi. Ma il passo decisivo in questa prima fase di rinnovamento delle forme e del senso di spettacolo fu la rappresentazione d'un'opera donizettiana uscita da tempo repertorio, Anna Bolena (14 aprile 1957). Qui la novità stava nell'avere cercato non una specie di corrispettivo cantato d'una regia in prosa, pur adattato alle esigenze della musica; ma una regia che avesse le sue ragioni morali e logiche nel fatto melodrammatico. L'esito fu assolutamente eccezionale: il direttore artistico Francesco Siciliani, da un anno alla Scala, avrebbe poi dichiarato che si era fissata in quello spettacolo una specie di « cifra Scala » che rappresentava un primo raggiungimento, un riferimento costante nel lungo cammino delle ricerche teatrali, destinate a una storia imprevedibile. La recensione di Fedele d'Amico, su Il contemporaneo datato 27 aprile, spiegò le ragioni di tale eccezionalità, accentrando l'attenzione sulla concertazione di Gianandrea Gavazzeni, sulla bravura della compagnia di canto con Gianni Raimondi, Nicola Rossi Lemeni ed una grandissima Giulietta Simionato, e naturalmente su Maria Callas e su Luchino Visconti:

Quanto alla protagonista, che la Callas fosse naturalmente nella sua parte era chiaro a priori (...). E ancora una volta, così i suo accenti iracondi come le sue confessioni a mezza voce sussurrate « au confessional du coeur » furono quelli di una cantante che rimane una delle più folgoranti apparizioni del teatro moderno. La sola, certo, capace di ritrovare d'istinto il clima dell'opera italiana del primo Ottocento, quella ancora permeata del canto fiorito e tuttavia variamente tesa verso le azioni drammatiche del Romanticismo (...). Il suo modo di realizzare e trasfigurare la linea musicale delle colorature in una sorta di lirico sospiro, ricomponendole nella trama di una prosodia trascendentale, articolata in una incredibile ricchezza di accenti (...), oppure di trasformarla, analogamente, in prolungata interiezione passionale, rivela un aspetto essenziale di quelle musiche: e precisamente quello che il tempo aveva seppellito, quello che non troviamo più nella pagina scritta. Avevamo oscuramente immaginato che la presenza della Pasta o della Malibran significassero questo. Ma solo la Callas ce ne ha definitivamente accertati.

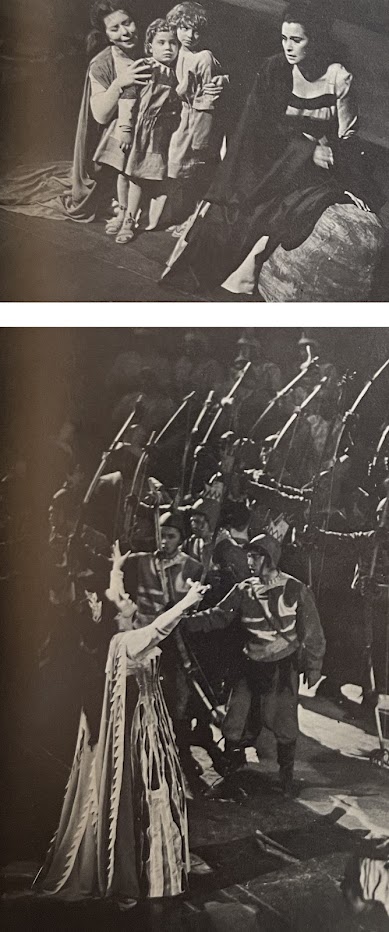

Sulla stessa linea dell'acutissima direzione di Gavazzeni, orientata a lasciar emergere, nei binari d'una concentrazione raffinata al millimetro, le risorse autonome dei cantanti, si mosse lo spet tacolo sotto la regia di Luchino Visconti, scene e costumi di Nicola Benois. Ugualmente lontano dalla retorica « melodrammatica » come da tentativi di riscattarla nel verismo, Visconti badò a conservare alle collocazioni delle masse e dei solisti un loro aspetto naturalmente monumentale, avviato da simboli di popolare chiarezza (l'improvvisa entrata della Seymour, la rivale della regina, in rosso fiamma sull'ambiente grigio; il re che appare e dispare continuamente da porte clandestine, come un cospiratore nella sua propria reggia). Nessuna invadenza, nessun compiacimento, tutto apparentemente incanalato nella convenzione; eppure, non una traccia di goffaggine, tutto vivo e funzionale; la originaria nobiltà della mitologia popolare del melodramma còlta direttamente, senza commenti. E una perfetta intonazione alla dialettica della musica: la collocazione dei personaggi nei concertati, le braccia della Callas, come ali di un uccello notturno, nella scena del delirio.

La grande vicenda della regia continua e ha in molti registi ed in molti scenografi, concordemente operanti, i suoi protagonisti. Ma la stessa direzione d'orchestra ne è ormai totalmente partecipe, ove voglia o sia in grado. Gianandrea Gavazzeni (dal 1943), fervida e battagliera figura di intellettuale fondo ed estroso, e di appassionato animatore dal podio, tempra inconfondibile di bergama sco, proprio con Anna Bolena si portò al centro di questo movimento, portandolo a conseguenze immediate. Cercò la logica dello spettacolo non soltanto dalla concertazione, ma dalla stessa lettura, cercando, ove l'opera fosse legata a criteri convenzionali e provvisori (la partitura rappresenta il copione della prima rappresentazione, con il grumo di circostanze mutevoli che si conoscono, fino al tempo di Verdi), di compiere un lavoro di tagli rispondente a un moderno criterio di restauro. I tagli cioè non venivano fatti, come nei tempi precedenti si usava spesso, in vista di un maggior risalto alle parti di maggior effetto, o escludendo del tutto quelle ritenute « deboli » in se stesse, ma partendo dalla conoscenza storica di quanto era certamente voluto ed essenziale, e di quanto era accessorio e dovuto alle forme di quelle antiche rappresentazioni, per arrivare ad una sicura realizzazione dell'unità artistica dello spettacolo attuale. Analoga operazione verrà da Gavazzeni condotta su Gli Ugonotti di Meyerbeer (1962), e il mondo del Grand-Opéra, risuscitato con la fascinosa regia di Franco Enriquez, avrà una concentrazione insolita, memorabile per la grande rispondenza al momento esecutivo. L'operazione più ardita tentata da Gavazzeni, con grande discussione tra i critici musicali e grande affermazione di pubblico, fu poi parecchio più avanti (1970), colla trasposizione del finto Medio Evo dei Vespri Siciliani di Verdi alla data di composizione dell'opera, cioè al pieno Ottocento: come aveva suggerito lo scenografo Pier Luigi Pizzi (dal 1963) e realizzato il regista Giorgio De Lullo (dal 1963). Questi due artisti, con Claudio Abbado sul podio, hanno invece dato vita ad una elegante e chiarissima stilizzazione del mondo romantico in spettacoli nitidi, che limitano gli intervalli ad uno essenziale (esigenza ormai sentita anche in Italia, sull'esempio della civiltà tedesca), e che, con trasparenti, luci ed immagini per segni essenziali ma di suggestività materica e di marcata evidenza narrativa, tracciano chiara la parabola della vicenda operistica. La loro rilettura culmina in un'Aida (1972) scabra e severa, dove la presenza della pietra, incombente, misteriosa, s'avverte quasi fisicamente avvolgere le penombre in cui si muovono i personaggi in abiti simbolicamente indicativi. Anche Franco Enriquez (dal 1955), suscitatore di animata teatralità, talento disordinatamente scatenato e capace di raccogliersi in ideeforza, ha dato, con diversi direttori, contributi rilevanti: come nella Cavalleria Rusticana del 1964, con la scena di Gianni Polidori, fatta di grigi, neri e bianchi, livida e tragica, in cui si spezzava violentemente una fastidiosa e tenace tradizione che dall'inizio aveva tenuto quest'opera in un coloratissimo e oleografico quadretto da cartolinaricordo, e sulle cui scale di pietra il dramma esplodeva con verità più cruda.

Nelle opere, come nei concerti sinfonici che continuano ad alto livello la loro tradizione, la Scala ospita direttori d'orchestra di prestigio, e continua la scuola di discendenza toscaniniana con ospiti italiani abituali. Questi ultimi hanno in comune soprattutto, oltre al livello d'alta esperienza professionale, la sobrietà che rifugge dagli atteggiamenti enfatici e d'abbandono totale alla frase cantata che aveva caratterizzato la direzione d'orchestra di Pietro Mascagni, soprattutto nelle sue stesse opere: facendo anche sorgere l'equivoco che quello fosse « il » modo giusto d'eseguirle, anziché la scelta personale dell'autore nel promomento in cui eseguiva, soggetto alle necessità del prio ritmo di conduzione, alle tentazioni del gusto, alla propria voglia di ascoltarsi con calma. La direzione di Mascagni non fu pertanto cattiva, ma apparve alle generazioni più giovani come esempio da sfuggire. D'altra parte, altri riferimenti culturali ed artistici stavano alla radice dei nuovi direttori: Antonino Votto (dal 1923) era maestro sostituto di Toscanini, e dirige quasi in suo nome, anche se poi il gusto lo porta a un certo indugio nell'accompagnare i cantanti e ad una particolare secchezza di suono dell'orchestra; Francesco Molinari Pradelli (dal 1946) è allievo di Bernardino Molinari ed è impaziente, rapido, tumultuoso; Nino Sanzogno (dal 1941) viene dall'ambiente veneziano di Gian Francesco Malipiero e di Bruno Maderna, una civiltà tutta aperta sul nuovo, e si dedica da sempre con predilezione assoluta alle novità, facilitato da un gesto e da una mentalità di immediata lettura e di fulminea chiarificazione. Nella grande sala del Teatro alla Scala, questi maestri non hanno forse però legato il loro nome a qualche spettacolo memorabile; come è accaduto invece a Leonard Bernstein (dal 1950) con Medea (1953) cantata da Maria Callas nelle scene di Salvatore Fiume, (non riuscirà bene invece l'accostamento di Schippers col regista greco Alexis Minotis, sempre con Maria Callas per Medea nel 1961), e ad esempio anche a Hermann Scherchen (dal 1960) che nel 1964 diresse una discussa e lucidissima esecuzione di Macbeth, colla regia estetizzante e semplificatrice di Jean Vilar. Altri direttori ospiti hanno invece portato la logica del loro rapporto con lo spettacolo: Knappertsbusch (dal 1957) ha diretto Wagner con la regia di Rott e le scene di Kautsky; Georges Prêtre (dal 1962), ormai ospite fisso e acclamato alla Scala, ha presentato come spettacolo di maggiore rilievo Faust con la regia di Jean-Louis Barrault e le scene di Dupont, dove lo spazio era sfondato e come moltiplicato in una stupefacente sintesi; e in cui la direzione cominciava l'operazione, poi portata avanti con Carmen, nella spregiudicata e nuda semplicità e nella sottile psicologia, senza eccesso di effetti grandiosi, di recupero del gusto e dello stile dell'Opéra-Comique. Chi primo fece sentire la sua presenza inquieta, personalmente accentratrice e innovatrice, fu dall'inizio Herbert von Karajan (dal 1948). L'eccitante tensione della stagione giovanile, la calda adesione al mondo austriaco ed italiano, la decadente e amorosa bellezza del suo mondo di suoni, d'affetti e di saggezza contraddetta e ritrovata della stagione presente, la capacità quasi mostruosa di coordinare uno spettacolo nella direzione d'orchestra, nella regia, nella registrazione in disco, nella realizzazione cinematografica (cose che accompagano ormai abitualmente i suoi spettacoli), lo hanno imposto, atteso sempre con emozione, acclamato con furore e riconoscenza. Accettato come mozartiano con entusiasmo (e in verità balenavano nel suo Mozart intuizioni geniali, assecondate dalla sua stessa regia, come la costante tragicità sottesa a tutto il Don Giovanni o l'effluvio di mistero notturno che avvolgeva Graziella Sciutti nelle Nozze di Figaro fin dal recitativo prima dell'aria « Deh, vieni, non tardar »), acclamato nel Fidelio soprattutto per la trascinante accensione della sua « Leonora III » eseguita come intermezzo sinfonico, si impose facilmente anche con Donizetti, grazie ad una Lucia di Lammermoor che isolava la figura di Maria Callas e le sue vicende sceniche su fondi quasi bui, registicamente, e musicalmente faceva tutti gli strumentisti partecipi della intensità tragica in una parabola emozionante. Fu discusso moltissimo in Verdi: il Falstaff lasciò irritati (ma non annoiati) i benpensanti; la Traviata cadde la prima sera in un'atmosfera d'acceso nervosismo (con Mirella Freni protagonista e la regia di Franco Zeffirelli). Con Franco Zeffirelli (dal 1953) e con Mirella Freni ad ogni modo continuò a lungo l'enorme successo della Bohème: tutta pervasa d'un'affettuosa tenerezza nel gioco precario della giovinezza che piano si spegne, e con la famosa scena (anche questa di Zeffirelli, costumi di Escoffier) del secondo atto divisa in due parti, il caffé Momus in basso e la folla che passeggia e si urta e non smette mai di muoversi, brulicante ed estranea, nella parte superiore; e con le voci di Gianni Raimondi di squillante purezza e di Mirella Freni alla sua prima famosa prova internazionale. Di Karajan fu anche la memorabile direzione della Messa da Requiem di Verdi, più volte ripetuta a cominciare dall'8 luglio 1963 (esordio di Roberto Benaglio come maestro del coro: compito assolto con umana comunicativa e con fortissima penetrazione stilistica fino alla stagione 1972-3, quando gli subentrò l'eccellente giovane maestro Romano Gandolfi). E fra le molte altre opere dirette si ricorda con sorpresa per la stupefacente bravura nel rivelare possibilità orchestrali al limite della forzatura stilistica, ma con un'esecuzione trascinante, la sua Cavalleria Rusticana (1965), per la regia di Giorgio Strehler e le scene di Luciano Damiani (dal 1956).

Questo, della Cavalleria Rusticana, parve a molti una specie di « incontro al vertice »: due grandi interpreti, tra i più importanti della musica e del teatro: una compagnia di canto di prim'ordine (Fiorenza Cossotto, Gianfranco Cecchele, Gian Giacomo Guelfi; e subentrò nelle recite come protagonista anche la sinuosa e drammaticissima Grace Bumbry), uno scenografo tra i più geniali e raffinati, Luciano Damiani. Fu un altro tipico punto di riferimento della Scala ufficiale: ma già nelle premesse doveva esserlo, e l'operazione si risolse in una specie di grande rincorsa di regista e direttore per partire da lontano, da zone culturali remote che in certo senso nobilitassero o giustificassero la scelta d'un dramma così popolare e con musica così lontana ormai teoricamente dalla cultura e dalla società presente. Karajan mise dunque nella partitura la lezione dell'orchestra della classicità austriaca, ricordando anche come la dirigeva Gustav Mahler; Damiani allontanò i luoghi « veristi » agli angoli estremi della scena, così che a malapena dal centro della platea si potevano intravvedere entrambi: la chiesa a sinistra, a destra il pergolato e la mescita di Mamma Lucia; Strehler recuperò nella pantomina della processione con le statue ballanti sulle spalle la radice d'una ritualità antica siciliana, e nei movimenti quasi a scacchiera, regolatissimi, dei personaggi, stagliati su poche case grigie in lontananza e un cielo terso, una classicità greca che trasformava il fatto di sangue fra compar Alfio e compare Turiddu in una specie di rito. Era ancora una volta la concezione, che sempre si riaffaccia a tratti, della Scala come luogo che accoglie in una sua dimensione culturale e ufficiale impegnativa le opere nate altrove e in altro modo. Ma Giorgio Strehler rovesciò di nuovo il comportamento con la regia di Simone Boccanegra, nel 1972: la storia un po' misteriosa e confusa del doge genovese che rapisce una donna, ritrova una figlia, viene colpito continuamente negli affetti familiari e attaccato nella sua opera politica di pacificazione, dava origine a un atto di fede affettuosa nella finzione del melodramma e del suo armamentario e nella verità che propone, non accettando i luoghi comuni della rappresentazione nell'ordine tradizionale, ma assumendoli e rendendoli eloquenti in un modo di raccontare la parabola del corsaro chiamato dal popolo al potere e avvelenato da un traditore tutto per evidenze, per richiami di memorie culturali e di immagini emozionanti (scenografo e costumista, Ezio Frigerio), tutto nato dalle sintesi e dalle distensioni della musica. Lo spettacolo, trionfale, riuscì un nuovo importante punto di riferimento, e assai più significativo per il futuro che non quello altrettanto prestigioso della Cavalleria: Piero Cappuccilli, Mirella Freni, Gianni Raimondi, Nicolai Ghiaurov (nella riedizione 1973-4, Gianfranco Cecchele e Ruggero Raimondi) fecero vivere con immedesimazione naturale le recite; e fu dunque chiaro ciò che il regista aveva spiegato durante le prove, in parte raccolto in note sul programma di sala 1973: Il libretto rende complessi gli avvenimenti, e anche oscuri: la stupenda idea di unire il tema politico a quello degli affetti, la stanchezza del potere e la solitudine umana di Simone, è risolta ricorrendo al vecchio armamentario degli intrecci favolosi: il riconoscimento quasi casuale tra figlia e padre, i falsi nomi, le mentite spoglie, l'affacciarsi dei pugnali, il sicario del traditore che avvelena il Doge...

Per orientarci è necessario prendere riferimenti essenziali. Seguire il dramma del Doge che è buonissimo e cerca pace, in mezzo agli altri che si comportano come se egli fosse terribile e crudele. Tutto può sembrare confuso, affastellato, ma ha senso nell'anima di Simone: l'antefatto, tra fiaccole e mantelli, che è come una serie di flash emergenti dal buio, momenti slegati, rotti e sovrapposti dalla memoria, il palazzo vuoto, la ragazza rapita trovata morta, la folla che lo acclama Doge: senza un suo spazio reale, senza un suo ordine oggettivo... La presenza della figlia ritrovata, con un suo sapore d'innocenza, all'inizio dell'azione vera e propria, come una leggenda che viene di lontano, bionda e gentile ai piedi d'una grande vela... Poi la lotta costante per imporsi, per salvare, nella sala del Consiglio, nella casa del Doge dalle pareti malfide, finché lascia il palazzo, il potere, e va a morire sul mare, tra le corde della sua nave d'un tempo, vestito come allora, plebeo fra i suoi uomini... E seguire il comportamento delle parti, della storia: il popolo che si raccoglie fiducioso attorno alla presenza di Simone doge... le lotte tra le fazioni, che s'accendono improvvise con violenza, la controrivoluzione guelfa domata, i marinai sulla nave, là in fondo al palcoscenico, che abbassano la vela sul loro Doge che muore...

Sul podio del « Simone Boccanegra » c'era Claudio Abbado (dal 1960), direttore stabile dell'orchestra e straordinario realizzatore di opere, oltre che affermato direttore nei concerti. Abbado è arrivato all'opera da una mentalità e da una sensibilità educata alla musica da camera e sinfonica: dei direttori italiani che abbiano lasciato già un segno alla Scala, è il primo che non nasca nell'opera come alveo naturale, civiltà spontanea teatrale, ma che la recuperi invece attraverso la lettura della partitura e gli spazi che questa apre. Così il senso preciso della linea musicale e il felicissimo braccio capace di ottenere leggerezze e nitidezze di suono, si vanno sempre più calando nella passione operistica e nel possesso del senso teatrale, con rigorosa e affascinante libertà interpretativa. Abbado va cercando adesso un rapporto il più possibile stabile con i collaboratori; a partire da Strehler, e cercando di radunare un gruppo di cantanti d'alto livello abituati a lavorare insieme. È quanto gli è riuscito nella sua più caratteristica operazione culturale e teatrale: il recupero dell'opera buffa di Rossini nell'edizione critica (affidata Il Barbiere di Siviglia e Cenerentola ad Alberto Zedda e per L'italiana in Algeri ad Azio Corghi), cioè nella partitura ripulita dalle incrostazioni che l'abitudine esecutiva e la cattiva trasmissione del materiale aveva raggiunto nel corso di centocinquant'anni circa di vita musicale. La compagnia per le tre realizzazioni è rimasta pressoché immutata: il mezzosoprano di fine intuito stilistico e d'eccelsa classe, Teresa Berganza (dal 1958), il tenore Luigi Alva, il basso Paolo Montarsolo ne sono i cardini (ma con loro la giovanissima Lucia Valentini, la Guglielmi, la Zannini, Capecchi, Ugo Benelli, Enzo Dara, Angelo Romero): alla raffinatissima civiltà dei primi due, si contrappone così la intelligente e comicissima verve napoletana di Montarsolo, basso buffo con una nascosta vena sotterranea di indifesa malinconia. Tutta la parte scenica è stata affidata sempre a Jean-Pierre Ponnelle, dal gusto raffinato nelle immagini e popolare nei movimenti, fino all'insistenza curiosamente ottocentesca sulle gags più esplosive e anche gratuite, e dalla capacità rarissima di scatenare la partecipazione vitale della compagnia all'azione scenica. Questo modo di fare Rossini, che ha sempre una leggerezza stupefacente in orchestra e che però si piega volta per volta a scelte interpretative diverse, malgrado il discorso che lo presenta ufficialmente insista sui termini « critico », «storico », « filologico », è naturalmente e ormai irrinunciabilmente « un » modo di fare Rossini, cioè una possibilità di intendere la partitura fedele. Ma il fascino delle recite non sta solo nell'operazione, sta nella fiducia con cui ci si consegna alla compagnia, che vive d'una sua affettuosa solidarietà.

Questa indicazione verso vere e proprie compagnie stabili è la lezione più viva dell'iniziativa clamorosa e suggestiva che la Scala prese nel 1955, costruendo a lato del teatro un edificio piccolo ed elegante, chiamato Piccola Scala: secondo i già citati Cenni storici diffusi dalla Scala nel 1972, è: Un teatro di circa 500 posti, con un palcoscenico di circa 160 mg. di superficie (...) dove ai piani superiori sono sistemate anche aule di studio della Scuola di ballo, del coro, sale di prova, ecc. Con un'immagine felice è stata chiamata « la figlia della Scala ». In termini concreti, è un teatro ideato per rivalutare e riportare al contatto vivo del pubblico, nella lezione più autentica, tutta una parte del patrimonio operistico del Sei-Settecento, che fu creato per teatri di dimensioni ridotte o che si presta, per la sua struttura intrinseca, ad esservi riproposto; per presentare al pubblico, stimolandone il gusto e la sensibilità alla musica contemporanea, quei lavori del Novecento che, richiedendo organici strumentali e spazio scenico limitati, vi trovano una sede appropriata: si tratti di riproporre opere già situate storicamente ed esteticamente nel panorama musicale della prima metà del secolo, o di incoraggiare giovani autori di talento a tentare la via del teatro.

E la sperimentazione d'avanguardia si fece e si fa: opere quasi sempre però destinate a non uscire dalle prime recite, come è costume del mondo attuale, dove il teatro musicale cerca le sue forme altrove, o almeno la teatro musicale che non meno delle altre conta, cioè il parte del pubblico. E così, a parte una strepitosa affermazione della felice operina di Nino Rota Il cappello di paglia di Firenze con una stupefacente regia di Giorgio Strehler nella scena di Damiani e coi costumi di Frigerio, diretta da Nino Sanzogno con l'eleganza complessiva che si può immaginare, che con l'avanguardia non aveva però da spartire molto; e a parte la rinascita eventuale di operine (che ora sembrano destinate a sparizione, salvo Passaggio (1963) di Berio, e Atomtod (1964) di Manzoni, anche altrove riproposte); non si riuscì a stabilire un contatto duraturo col pubblico se non con le operine del passato. Ma in verità, anche queste riprese non si affermarono molto, negli ultimi anni, se si esclude qualche caso fortunato, come l'avvincente rappresentazione de Il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi (1973) diretta da Harnoncourt e con la illuminante, affettuosa regia di Giulio Chazalettes (protagonisti Angelo Romero e Norma Lerer, scenografo Ülisse Santicchi); e il periodo glorioso della Piccola Scala è per ora ai suoi primi sette o otto anni, quando tutto un fervore di pubblico e di interesse si muoveva attorno ad un gruppo di cantanti riuniti di fatto in una specie di compagnia stabile, affiatata, stilisticamente raffinata, richiesta dovunque, di cui il nucleo era composto dal gruppo dei « Cadetti della Scala », che aveva per Maestro lo studioso ed artista Giulio Confalonieri. In questo tempo, il piccolo palcoscenico della Scala vedeva avvicendarsi grandi registi come Giorgio Strehler e un Franco Zeffirelli alle prime affermazioni, Franco Enriquez e persino Eduardo De Filippo; si portava al successo un capolavoro del Novecento quale L'Histoire d'un soldat di Strawinskij (Strehler regista e lettore, Cranko coreografo, scene e costumi di Nicola Benois, con Giancarlo Cobelli e Carmen Puthod, direttore Sanzogno, 1957) e anche il Novecento italiano di Gianfrancesco Malipiero con le Sette canzoni (regia di Enriquez con le scene di Lorenzo Ghiglia, 1960) e il Torneo notturno (regia di Beppe Menegatti con le scene di Falleni, 1961), in spettacoli molto suggestivi e penetranti. Dal Novecento europeo, si ebbe anche una esemplare interpretazione di Ascesa e caduta della città di Mahagonny, di Brecht e Weill (1964), diretta, come già le opere precedentemente citate, da Nino Sanzogno, regista Strehler, scenografo Damiani, protagonista Gloria Davy. Ma la caratteristica più tipica e deliziosamente unica della Piccola Scala fu il gioioso recupero, in quegli anni, del Settecento e primo Ottocento europeo: da un Serse di Haendel (1962) diretto da Bellugi, con la fantasiosa regia di Enriquez e le fastose scene d'un eccellente bozzettista, Attilio Colonnello, che aveva disegnato anche i ricchi costumi, alla Scala di seta di Rossini (1961) diretta da Bruno Bartoletti (dal 1960), un giovane direttore destinato a validi contributi nella vita della Scala, colla regia di Corrado Pavolini, scene e costumi di Polidori e con protagonisti la Sciutti e Alva. Proprio questi due artisti, accanto a cui in questo caso primeggiava la classe chiara e signorile dello stupendo baritono Sesto Bruscantini (dal 1948), che alla Scala seppe sempre conquistare per la misura ed i tempi precisi della sua vis comica, e convincere anche nelle parti serie, pur avendo una voce amabile ma poco timbrata per il repertorio romantico, e accanto ai quali si avvicendarono talvolta Giulietta Simionato, Fiorenza Cossotto o la graziosa Bianca Maria Casoni, soprani dalla classe di Eugenia Ratti, Marcella Adani, Ilva Ligabue, e un basso dall'efficacia di Franco Calabrese, erano la coppia fissa dei grandi spettacoli alla Piccola Scala fin dal l'inaugurale Matrimonio segreto di Cimarosa, diretto da Sanzogno, con Badioli, Calabrese, la Simionato, la Ratti, regia di Strehler, scene di Damiani, costumi di Frigerio, il 26 dicembre 1956, più volte ripreso con grande successo nello stesso teatro, presenti nelle festose riscoperte de La Cecchina di Piccinni (1958), de Le astuzie femminili di Cimarosa (1960) entrambe affidate a Sanzogno e a Zeffirelli, nella Nina o sia la pazza per amore di Paisiello (1961, direttore Sanzogno, regia di Puecher, scene di Damiani) e in molti altri spettacoli, fino al Marito disperato di Cimarosa (1974, direttore Pier Luigi Urbini, regia di Chazalettes, scene di Jurge Henze, con Emilia Ravaglia, Elena Zilio, Rolando Panerai, Walter Monachesi, Leonardo Monreale) che segna il loro ritorno insieme dopo una decina d'anni d'assenza e un vivo successo. La civiltà di canto della Sciutti e di Alva è tra le più prelibate che si possano amare: la parola, detta compiutamente in tutte le sfumature del canto, certe pause, certi sospiri, le nitide e perentorie grandi fasi aperte abbandonandosi all'affetto del pubblico, le intenzioni sospese e sottintese e quelle espresse, la bellezza ammaliante e miracolosa dell'emissione guidata da una mente attenta e partecipe, si arricchiscono d'una presenza gentile e squisita, d'una recitazione elegantissima ed intensa, a cui una certa ironia maliziosa toglie ogni possibilità di cadere nell'affettazione. E se Alva nella sua capacità di incantamento e nella sua tenerezza nasconde una vitalità comica che esplode in gioiosissime ed irresistibili manifestazioni, Graziella Sciutti, brillante e cattivante soubrette del Settecento musicale e dell'opera, nella costante intuizione teatrale, della bellezza indifesa del timbro stesso della voce, come sospesa sul mistero, sembra assumere i suoi personaggi sulle soglie dell'infinito. E tanto più nella musica tenera ed abissale di Mozart, quando ad esempio parteciparono all'avvenimento forse più memorabile della Piccola Scala, il Così fan tutte, che andò in scena per la prima delle 7 recite il 27 gennaio 1956 con Elisabeth Schwarzkopf, Nan Merriman, Rolando Panerani, Franco Calabrese, scene e costumi di Berman. Dirigeva e firmava la regia Guido Cantelli (dal 1945, in concerto), che aveva ottenuto un numero altissimo di prove, e che era uno dei maggiori talenti dell'interpretazione musicale. Ne uscì uno spettacolo di bellezza memorabile e di accensione altissima. Guido Cantelli, il direttore prediletto da Toscanini, il giovane dalla concentrazione mentale e dall'istinto musicale prepotente, il musicista che stava conquistando tutto il pubblico dando con rigorosa sicurezza il dono d'arte e ricevendone affetto ed entusiasmo, fu nominato quell'anno direttore stabile della Scala. Pochi mesi dopo morì, in un incidente aereo, a soli 36 anni: sogno spento nel dolore e rivissuto nel mito.